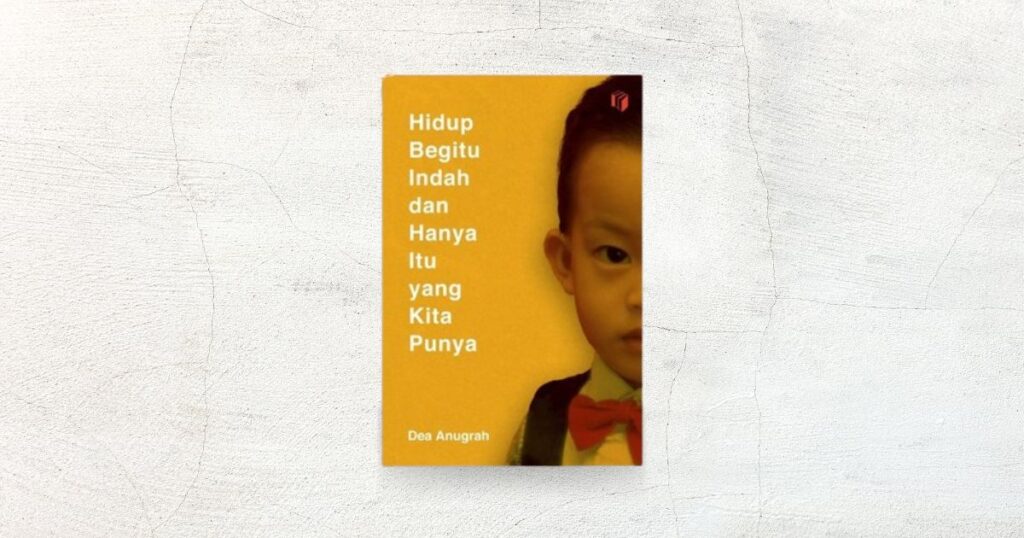

Judul: Hidup Begitu Indah dan Hanya Itu yang Kita Punya

Penulis: Dea Anugrah

Penerbit: Buku Mojok

Tahun Terbit: 2019

Jumlah Halaman: 181 halaman

ISBN: 978-602-1318-81-2

Dimensi: 13 x 19 cm

Genre: Esai, Nonfiksi

“Hidup Begitu Indah dan Hanya Itu yang Kita Punya” karya Dea Anugrah adalah semacam sepucuk surat cinta sekaligus tamparan halus untuk mereka yang gemar menganggap bahwa hidup sekadar target dan pencapaian. Buku ini, dengan gaya bahasa yang menggigit, mengajak pembacanya untuk duduk sejenak, menyeduh secangkir kopi, dan merenungkan absurditas hidup.

Saat pertama kali membaca judulnya, saya langsung merasa seperti ditarik ke dalam sebuah ruang kontemplasi. “Hidup begitu indah dan hanya itu yang kita punya”, kalimat itu terdengar seperti mantra pengingat. Ia merupakan pukulan pelan–namun menohok–kepada siapa saja yang gemar mendewakan kesibukan. Dea seakan-akan ingin berkata, “Hei, tenanglah. Kita ini cuma manusia. Nikmati saja perjalanan ini.”

Buku ini berisi kumpulan esai yang pada dasarnya menceritakan pengalaman Dea, pandangannya terhadap kehidupan, dan kritiknya terhadap berbagai fenomena sosial. Salah satu esai yang paling menarik perhatian saya adalah ketika ia membahas tentang bagaimana manusia modern kerap merasa perlu menjadi produktif setiap saat. Kutipannya yang berbunyi, “Kita terjebak dalam lingkaran setan produktivitas. Seakan-akan waktu yang terbuang untuk sekadar bersantai adalah dosa yang tak terampuni.”

Dea menulis dengan gaya yang santai, hampir seperti teman lama yang bercerita di warung kopi. Namun, di balik kesederhanaannya, ada kedalaman yang membuat pembaca ingin berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya pada diri sendiri: Apa sebenarnya yang aku kejar dalam hidup ini?

Misalnya, dalam salah satu bagian ia menulis, “Hidup tidak harus selalu berarti besar. Terkadang, secangkir teh hangat dan obrolan ringan di sore hari sudah cukup untuk membuat kita merasa utuh.” Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi jika direnungkan, ia seperti kunci untuk membuka pintu menuju kedamaian batin.

Yang menarik, buku ini tidak mencoba menjadi pahlawan moral. Dea tidak menawarkan solusi instan atau semacam nasihat bijak yang sering kita temukan di buku-buku self development. Sebaliknya, ia membiarkan pembacanya tenggelam dalam absurditas dan keindahan hidup yang apa adanya. Ia memahami bahwa hidup adalah serangkaian kejadian yang sering kali tak masuk akal, tapi justru di sanalah letak pesonanya.

Ada pula kritik-kritik halus yang ia selipkan terhadap budaya modern. Dalam salah satu esainya, Dea menyinggung tentang bagaimana media sosial telah mengubah cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Ia menulis, “Kita hidup dalam zaman di mana kebahagiaan diukur dari seberapa banyak orang yang memberi ‘like’ pada foto kita. Padahal, kebahagiaan sejati tidak membutuhkan saksi.” Bagi saya, ini adalah sindiran yang tepat sasaran. Media sosial, dengan segala kemudahannya, memang kerap kali membikin kita lupa bahwa kehidupan nyata lebih penting daripada dunia maya.

Namun, di antara segala kritik dan renungannya, Dea juga tidak lupa untuk menyisipkan humor. Dea adalah penulis yang tahu kapan harus serius dan kapan harus melepas ketegangan. Misalnya, dalam salah satu cerita tentang pengalamannya naik angkot, ia menulis, “Di dalam angkot, tidak ada strata sosial. Semua orang setara dalam menghadapi panas, bau, dan desakan penumpang lainnya. Angkot adalah semacam universitas kehidupan.”

Buku ini juga memberi ruang bagi pembaca untuk merefleksikan hubungan manusia dengan waktu. Dalam salah satu esainya, Dea mengutip, “Waktu adalah sahabat yang sering kita salahpahami. Kita ingin mengendalikannya, padahal ia hanya ingin kita berjalan bersamanya.” Kalimat ini membuat saya berpikir tentang betapa seringnya kita merasa dikejar oleh waktu, padahal mungkin yang perlu kita lakukan hanyalah berjalan selaras dengannya.

Salah satu paragraf yang paling menggugah saya adalah ketika Dea menulis tentang kenangan. Ia menyebut bahwa kenangan, baik yang indah maupun yang pahit, adalah bagian tak terpisahkan dari siapa kita. “Kenangan bukanlah beban, melainkan jendela untuk melihat sejauh mana kita telah berjalan,” tulisnya. Kata-kata ini memberi saya perspektif baru tentang bagaimana memandang masa lalu.

Selain itu, Dea juga menyinggung soal kesederhanaan hidup di pedesaan, yang kerap ia rindukan. Dalam salah satu esai, ia menggambarkan sebuah pagi di desa yang penuh dengan suara burung dan aroma tanah basah. “Hidup di kota memang penuh peluang, tetapi hidup di desa mengajarkan kita untuk bersyukur atas hal-hal kecil,” tulisnya.

Tidak hanya tentang refleksi pribadi, Dea juga berbicara tentang solidaritas sosial. Dalam salah satu esainya, ia menulis tentang pentingnya saling membantu di tengah dunia yang kian individualis. Kutipannya berbunyi, “Kita tidak akan pernah benar-benar kuat sendirian. Manusia butuh manusia lain untuk tetap merasa utuh.”

Yang juga patut diapresiasi adalah cara Dea mengolah bahasa. Ia menggunakan kata-kata yang sederhana, tetapi menyelipkan makna di dalamnya. Tidak ada kesan menggurui atau mencoba terlihat pintar. Sebaliknya, ia menulis dengan kejujuran dan kerendahan hati, seolah-olah ia hanyalah seorang teman yang ingin berbagi cerita.

Di bagian lain, Dea juga merenungkan soal kehilangan. Ia menulis, “Kehilangan adalah guru yang kejam, tetapi pelajaran darinya tidak akan pernah kita lupakan.” Saya merasa, bagian ini sangat relevan bagi siapa saja yang pernah merasakan kehilangan, baik kehilangan orang tercinta maupun kehilangan arah dalam hidup.

Membaca buku ini, saya merasa seperti diberi izin untuk menjadi manusia yang tidak sempurna. “Hidup Begitu Indah dan Hanya Itu yang Kita Punya” adalah reminder bahwa hidup bukanlah perlombaan. Bahwa kita boleh saja melambat, beristirahat, dan menikmati momen kecil yang sering kita anggap remeh. Buku ini adalah undangan untuk merayakan hidup dengan segala keabsurdan dan keindahannya.

Sebagai seorang introvert yang sering merasa terbebani oleh ekspektasi sosial, buku ini terasa seperti pelukan hangat di hari hujan. Ia mengingatkan saya bahwa tidak apa-apa untuk mengambil jeda. Bahwa hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat mencapai garis akhir, tetapi siapa yang paling mampu menikmati perjalanan. Karena seperti kata Dea, “Hidup begitu indah, dan hanya itu yang kita punya.”