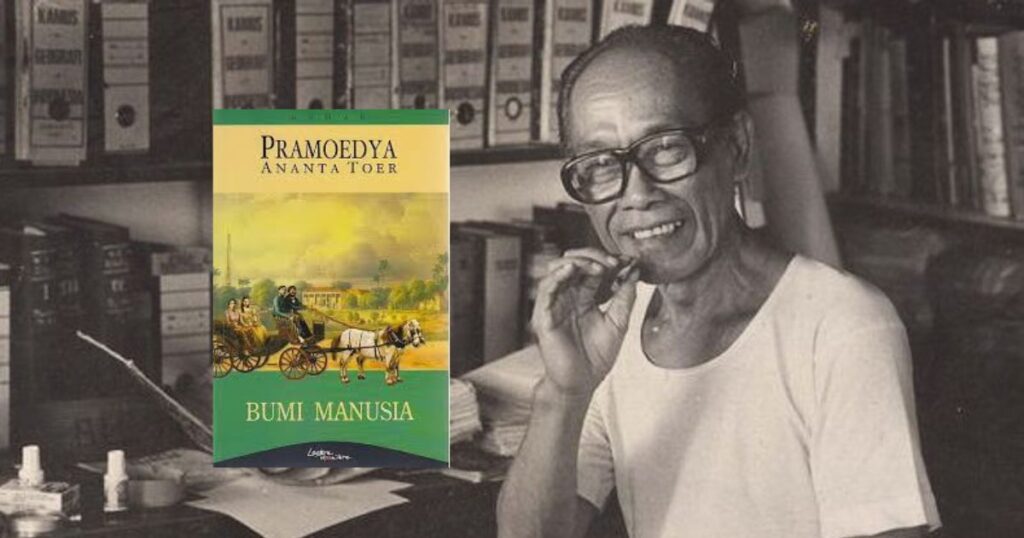

Judul Buku: Bumi Manusia

Penulis: Pramoedya Ananta Toer

Penerbit: Hasta Mitra

Tahun Terbit: 1980

Jumlah Halaman: 535 halaman

—

Ada dua jenis buku yang bisa mengubah hidup seseorang: Buku yang menyadarkan dan buku yang mengaduk-aduk emosi. Bumi Manusia adalah kombinasi keduanya. Pramoedya Ananta Toer tidak sekadar menulis novel sejarah, tetapi menelanjangi kolonialisme hingga ke akar terdalamnya—bukan dalam bentuk teori-teori akademis yang bikin ngantuk, melainkan melalui kisah hidup seorang pribumi yang berusaha bertahan di tengah ketidakadilan yang melumpuhkan.

Cerita ini berpusat pada Minke, seorang pemuda pribumi yang beruntung bisa bersekolah di HBS (Hogere Burgerschool), sekolah menengah untuk anak-anak Eropa. Minke bukan pribumi biasa; dia cerdas, kritis, dan memiliki ambisi besar untuk menulis.

Namun, keberuntungannya tidak serta-merta membuatnya bebas dari diskriminasi. Seperti pribumi lainnya, ia tetap dipandang rendah di mata orang-orang Belanda. Kolonialisme, kata Pram, bukan hanya soal eksploitasi ekonomi. Ia juga penghancuran rasa percaya diri manusia pribumi, penghancuran yang dilakukan secara sistematis dan berlapis-lapis.

Lihatlah bagaimana Minke dihadapkan pada ironi besar dalam hidupnya: Ia menulis dalam bahasa Belanda, ia bersekolah di institusi kolonial, dan ia menaruh kekaguman pada budaya Eropa—tetapi di mata mereka, ia tetaplah inlander. Kalimat yang diucapkan salah satu karakter, “Sekolah tinggi tidak mengubah warna kulitmu,” adalah tamparan keras bagi siapa saja yang berpikir pendidikan saja cukup untuk menghapus diskriminasi. Di sinilah letak kelicikan kolonialisme: Ia menjajah pikiran, menciptakan perasaan inferior yang melekat erat dalam diri kaum pribumi.

Namun, Pram tidak menyajikan kolonialisme sebagai sesuatu yang hanya bisa dilawan dengan kemarahan. Ia menyajikannya melalui konflik batin yang mendalam. Minke kerap bimbang: Haruskah ia tetap menulis dalam bahasa Belanda? Haruskah ia tunduk pada aturan yang dibuat penjajah? Haruskah ia menjadi bagian dari sistem agar bisa mengubahnya dari dalam?

Hal-hal di atas itulah yang membikin novel ini begitu menggugah: Ia memaksa pembaca untuk berpikir, bukan hanya mengutuk. Pram tidak menawarkan solusi instan, ia menyajikan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang membuat kita bertanya ulang tentang arti kebebasan dan harga diri.

Dan di tengah semua itu, ada Annelies. Ah, Annelies! Perempuan yang rapuh namun memesona, anak dari Nyai Ontosoroh, seorang perempuan pribumi yang justru lebih berani dan kuat dibandingkan banyak laki-laki di buku ini. Hubungan Minke dan Annelies adalah bukti bahwa cinta pun bisa menjadi alat perlawanan terhadap kolonialisme. Tetapi kolonialisme tidak suka melihat pribumi bahagia. Dengan hukum kolonial yang absurd, Annelies dirampas dari Minke, dikirim ke Belanda, dan dipisahkan dari tanah kelahirannya. Seakan-akan Pram ingin berkata: Dalam kolonialisme, bukan hanya tanah dan kekayaan yang dirampas, tetapi juga kebahagiaan dan masa depan.

Baca juga: Seabad Pram: Membaca Pramoedya, Memahami indonesia

Nyai Ontosoroh adalah karakter lain yang begitu kuat dalam novel ini. Ia bukan hanya seorang gundik, tetapi seorang perempuan yang menolak tunduk pada sistem yang berusaha menyingkirkannya. Ia belajar, ia mengelola bisnis, ia mendidik Annelies, dan ia berjuang mati-matian agar tidak diinjak oleh hukum kolonial yang menempatkannya dalam posisi paling rendah. Jika Minke mewakili kaum intelektual pribumi yang sedang mencari jati diri, maka Nyai Ontosoroh adalah simbol perlawanan yang lahir dari pengalaman pahit dan perjuangan keras.

Yang menarik, Bumi Manusia tidak sekadar melawan kolonialisme, tetapi juga mengkritik feodalisme pribumi sendiri. Ayah Minke, seorang bupati, lebih sibuk mempertahankan status kebangsawanannya ketimbang membela anaknya sendiri. Para priyayi lebih memilih tunduk pada sistem yang ada ketimbang melawannya.

Dengan kata lain, Pram tidak sedang membuat dikotomi sederhana antara Belanda yang jahat dan pribumi yang tertindas. Ia menunjukkan bahwa banyak pribumi yang justru membantu mempertahankan sistem yang menindas bangsanya sendiri. Ini adalah kritik yang tajam sekaligus menyakitkan: penjajahan tidak akan bertahan selama itu jika tidak ada pribumi yang ikut mendukungnya.

Bahasa yang digunakan Pram dalam Bumi Manusia juga bukan bahasa yang kaku atau berbunga-bunga. Ia lugas, tajam, tetapi tetap memiliki kekuatan estetika yang luar biasa. Setiap dialog memiliki daya ledak, setiap paragraf memiliki bobot. Ada bagian yang membuat geram, ada bagian yang membuat ingin menangis, ada bagian yang membuat ingin meneriakkan sumpah serapah ke arah sejarah. Pram tidak hanya bercerita, tetapi juga memprovokasi, membuat pembaca tidak bisa duduk diam setelah membacanya.

Baca juga: Hidup itu Sederhana, Kita yang Membuatnya Jadi Rumit

Lalu, pertanyaannya: Apakah Bumi Manusia hanya semata novel sejarah? Sama sekali tidak. Novel ini tetap relevan hingga hari ini. Kita mungkin sudah merdeka, tetapi mental kolonialisme masih bercokol. Kita masih sering memandang rendah budaya sendiri, lebih menghargai sesuatu hanya karena datang dari luar, dan masih menjadikan pendidikan sebagai alat status sosial daripada alat pembebasan. Kita masih berkutat pada mentalitas feodal, tunduk pada hierarki yang membelenggu, dan sering kali lupa bahwa sejatinya kebebasan bukan sekadar soal kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan berpikir dan bersikap.

Bumi Manusia menjadi semacam pengingat bahwa kita bisa berpendidikan tinggi, bisa menulis dalam bahasa yang paling canggih, bisa memahami dunia dengan cara yang paling modern—tetapi jika kita kehilangan jati diri, kita tetaplah inlander di tanah sendiri. Dan selama kita masih memiliki mental inlander, kita belum benar-benar merdeka.