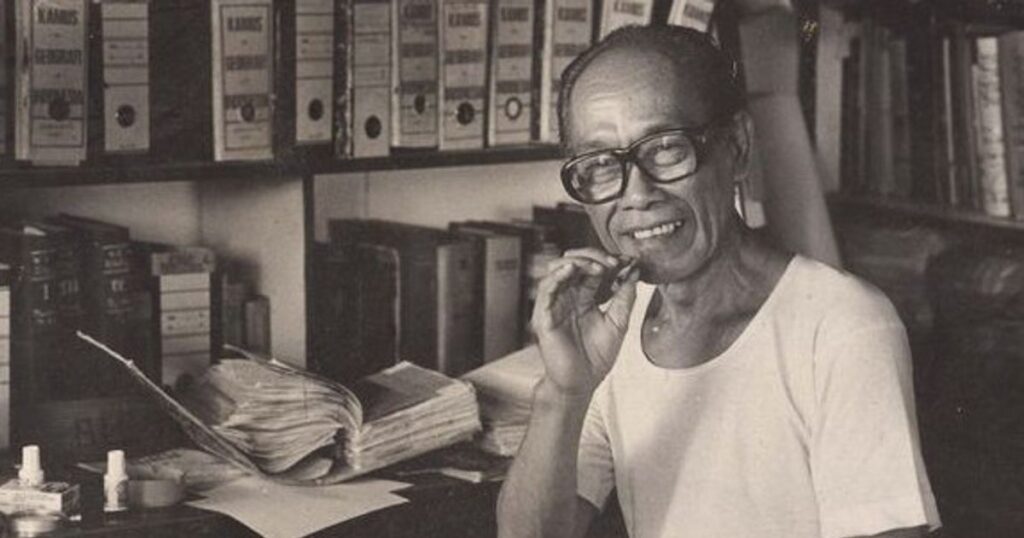

Satu Abad Pramoedya — Sebagian besar orang mungkin mengenal Pramoedya Ananta Toer lewat “Tetralogi Buru”—sebuah mahakarya yang lahir dari penjara, membelah batas-batas zaman, dan terus menggema bahkan setelah seabad sejak kelahirannya. Tapi, Pram bukan sekadar penulis novel. Ia adalah arsip berjalan, suara yang menolak dibungkam, dan saksi sejarah yang enggan tunduk pada represi. Jika ada satu nama dalam kesusastraan Indonesia yang layak dijadikan monumen hidup, Pram-lah orangnya.

Membaca Pram, apalagi Tetralogi Buru-nya, seperti menelan bara. Panasnya menjalar ke kepala, lalu menyebar ke dada. Ia tidak menulis untuk menyenangkan, apalagi menghibur. Ia menulis untuk mengingatkan dan, jika perlu, menghardik. Lewat Minke, Nyai Ontosoroh, dan sosok-sosok lain dalam novelnya, Pram memaksa kita mengingat: kita pernah dijajah, kita pernah diinjak, dan kita punya tanggung jawab untuk bangkit. Ini yang membuat karya-karyanya lebih dari sekadar bacaan—mereka adalah perlawanan.

Lebih dari sekadar kisah individu, novel-novel Pram adalah cerminan sejarah yang getir. Ia menelusuri luka-luka kolonialisme, memperlihatkan bagaimana sistem feodal dan penjajahan membentuk mentalitas terjajah dalam masyarakat kita. Lewat tokoh-tokohnya, kita melihat gambaran perjuangan kelas, ketimpangan gender, dan ketidakadilan sosial yang terus berulang bahkan setelah Indonesia merdeka. Membaca Pram, kita seperti dipaksa berkaca pada realitas yang sering kita abaikan.

Namun, Pram bukan hanya sekadar pencerita. Ia adalah saksi zaman, seseorang yang merasakan langsung kejamnya represi politik. Dibuang ke Pulau Buru selama 14 tahun tanpa pengadilan, ia tetap menulis, tetap berkarya, meskipun semua alat tulisnya dirampas. Bagaimana mungkin seseorang yang mengalami penyiksaan psikologis dan fisik masih tetap menghasilkan karya yang begitu mendalam dan bernyawa?

Baca juga: Hidup itu Sederhana, Kita yang Membuatnya Jadi Rumit

Di antara semua karyanya, Tetralogi Buru menjadi yang paling monumental. Dimulai dengan Bumi Manusia, kisah ini memperkenalkan kita pada Minke, seorang pribumi yang berusaha mendobrak batas-batas sosial yang mengekangnya. Melalui kisahnya, Pram menyoroti kebangkitan kesadaran nasional dan bagaimana penjajahan bukan sekadar tentang kolonialisme, tetapi juga perbudakan mental yang diwariskan turun-temurun.

Lanjut ke Anak Semua Bangsa, Pram memperluas cakupan narasinya. Tidak hanya sekadar perlawanan individu, tetapi juga bagaimana kolonialisme menancapkan kukunya di berbagai belahan dunia. Kita diperkenalkan pada perjuangan rakyat Tionghoa, pribumi yang terhimpit, dan dinamika sosial-politik yang lebih luas.

Jejak Langkah membawa kita lebih jauh ke dalam perjalanan Minke yang akhirnya benar-benar terjun dalam dunia pergerakan nasional. Dari seorang pemuda yang terdidik ala Belanda, ia berubah menjadi seorang pemimpin yang menyadari bahwa perlawanan bukan hanya lewat pena, tetapi juga tindakan nyata. Pram menuliskan ini dengan penuh riset, sehingga membaca novel ini terasa seperti menyusuri sejarah yang hidup.

Puncaknya ada di Rumah Kaca, di mana kita melihat bagaimana kekuasaan bekerja dalam membungkam orang-orang yang berani berpikir. Minke yang selama ini lantang bersuara akhirnya dikendalikan dan dihabisi perlahan. Novel ini menjadi kritik keras terhadap otoritarianisme dan bagaimana sistem selalu punya cara untuk menyingkirkan mereka yang dianggap berbahaya.

Namun, di luar Tetralogi Buru, Pram juga menulis banyak karya lain yang tak kalah menggugah. Gadis Pantai, misalnya, mengangkat isu tentang perempuan dalam masyarakat feodal yang diperlakukan hanya sebagai objek. Novel ini diyakini terinspirasi dari kisah nenek Pram sendiri, yang dinikahkan dengan seorang bangsawan lalu ditinggalkan begitu saja setelah melahirkan anak. Sebuah kisah yang menyakitkan, tetapi juga sangat relevan dengan realitas perempuan pada masa itu—dan bahkan hingga kini.

Lalu, ada Arok Dedes, sebuah novel yang mencoba menafsir ulang kisah klasik Ken Arok. Berbeda dari versi sejarah yang kita kenal, Pram memberikan sudut pandang yang lebih politis: Bagaimana kekuasaan dibangun dengan tipu muslihat dan bagaimana sejarah seringkali hanya ditulis oleh para pemenang.

Di banyak negara lain, tokoh sekaliber Pramoedya akan mendapat tempat terhormat dalam sejarah. Karyanya akan menjadi bahan ajar wajib, patungnya akan berdiri megah di tengah kota, dan rumahnya akan menjadi museum yang dikunjungi ribuan orang. Tapi di Indonesia, ia masih menjadi figur yang dihindari oleh sebagian kalangan. Bahkan setelah reformasi, butuh waktu bertahun-tahun bagi karyanya untuk kembali beredar secara luas. Masih banyak sekolah yang enggan menjadikan bukunya sebagai bacaan wajib. Seolah-olah warisannya adalah sesuatu yang berbahaya.

Baca juga: Menulis untuk Apa?

Sayangnya, Indonesia memperlakukan Pram seperti anak tiri yang diingat hanya jika butuh. Ia dipenjara tanpa pengadilan, dilarang menulis bertahun-tahun, dan buku-bukunya lebih sering masuk daftar terlarang daripada rak toko. Baru setelah dunia mengakui kebesarannya, kita mulai—agak terlambat—bangga dan mengklaimnya. Ini ironi, karena bangsa yang sehat seharusnya lebih dulu menghargai pemikirnya, bukan menunggu validasi luar negeri.

Maka di usia satu abadnya ini, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan sekadar “Seberapa hebat Pram?” karena itu sudah jelas jawabannya. Tapi lebih dari itu: “Seberapa siap kita menghadapi kebenaran yang ia bawa?” Jika Pram masih hidup, ia mungkin akan tertawa getir melihat kita masih ribut soal perbedaan, masih takut membaca yang bertentangan, masih menjadikan buku sebagai ancaman, bukan pencerahan.

Lebih dari sekadar peringatan seabad kelahirannya, kita harus bertanya kepada diri sendiri: Apakah kita sudah menjadi bangsa yang siap untuk membaca, memahami, dan meresapi gagasan-gagasan besar? Ataukah kita masih terjebak dalam ketakutan yang sama seperti rezim-rezim yang dulu menindasnya?

Pramoedya mungkin telah tiada, tapi Pramoedya juga masih ada—di dalam kita yang berani berpikir dan mempertanyakan. Dan selama masih ada orang yang membaca tulisannya, selama masih ada yang merasa tergerak setelah menutup lembar terakhir Bumi Manusia, maka selama itu pula ia belum benar-benar mati. Sebab gagasan, tak seperti tubuh, tak bisa dibunuh.